Plusieurs organes nationaux participent à la mise en œuvre de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : (1) le Conseil suprême de la culture, au sein du Ministère de la Culture, élabore les réglementations et définit la politique et les programmes pour le patrimoine culturel immatériel, il dispose d’un Comité en charge du folklore et du patrimoine culturel immatériel ; (2) les Archives de la vie populaire et des traditions populaires, également sous la responsabilité du Ministère de la Culture, recueille et documente la culture traditionnelle égyptienne ; (3) le Centre de documentation du patrimoine culturel et naturel (CULTNAT), une entité affiliée au Ministère de la Communication et de l’Information, recueille les données sur le patrimoine culturel immatériel et dispense des formations à différents aspects de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; et (4) le Centre d’études des arts populaires de l’Académie des arts d’Égypte recueille également des données et administre un musée. Enfin, une organisation non gouvernementale, la Société égyptienne de culture populaire (SECP) promeut la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans différentes sphères de la société.

Parmi ces agences, trois sont identifiées comme ayant des fonctions de formation : les Archives de la vie populaire et des traditions populaires ; CULTNAT ; et la Société égyptienne de culture populaire. Le système repose en grande partie sur le soutien accordé par des universitaires spécialistes et par des non-spécialistes ayant un intérêt pour le patrimoine culturel immatériel en général ou pour un élément du PCI en particulier.

À ce jour, l’aspect le plus développé est la documentation. Dans ce domaine, les trois mêmes agences ont mis en œuvre des programmes de formation pour ceux qui collectent et documentent le patrimoine culturel immatériel. Cela s’est concrétisé par une formation à l’utilisation des systèmes de bases de données numériques et des moyens audiovisuels de documentation. Ces initiatives ont contribué au renforcement des capacités des jeunes chercheurs dans la collecte de données relatives au patrimoine culturel immatériel, ce qui a permis d’atteindre des niveaux de compétences comparables à ceux des autres nations. Les membres des communautés culturelles ayant une certaine expertise dans ce domaine ont également participé au processus de collecte de données après avoir assisté aux sessions de formation.

En Égypte, la procédure d’inventaire du patrimoine culturel immatériel se fonde sur les collections des Archives de la vie populaire et des traditions populaires, qui ont été établies en 2008 afin de collecter et de documenter la culture traditionnelle en Égypte. En tant qu’archives, leur rôle principal est de recueillir des données et de les mettre à disposition des particuliers et des institutions. C’est un service du Ministère de la Culture qui dépend pour son financement des subventions et projets de recherche commandés par différentes agences et des particuliers. La méthodologie suivie consiste à collecter l’élément du patrimoine culturel immatériel directement auprès des détenteurs eux-mêmes, dans leurs maisons ou sur les lieux de représentation. L’élément est ensuite documenté au moyen d’une base de données numérique composée de photographies, de vidéos et d’entretiens enregistrés avec les détenteurs. Pour la procédure de collecte des données, les Archives ont utilisé des enquêteurs issus des communautés locales. Cette approche a également une valeur éducative pour les étudiants et jeunes diplômés qui peuvent ainsi acquérir de précieuses compétences dans les domaines de la collecte de données et de la documentation. Cela contribuera à bâtir, pour l’avenir, un cadre de professionnels qualifiés du patrimoine culturel immatériel. Les informations recueillies sont en permanence mises à jour grâce à des vérifications ponctuelles faites auprès des détenteurs qui sont interviewés afin de prendre note de toute éventuelle évolution.

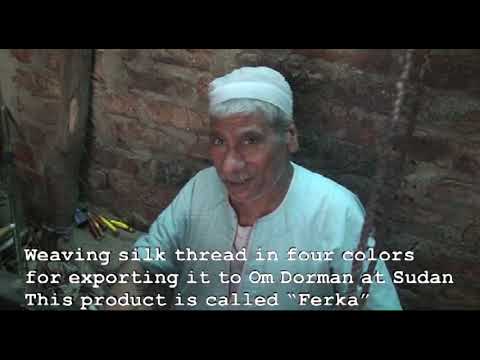

Le projet soutenu par le Centre de modernisation industrielle du Ministère de l’Industrie constitue un exercice complémentaire de collecte de données. La SETP a été mandatée pour documenter l’artisanat traditionnel en Égypte et recueillir les aspects immatériels et les connaissances traditionnelles associés à ces pratiques artisanales. Dans ce cadre, 364 types d’artisanat ont été documentés et les informations recueillies sont désormais stockées dans les Archives. Sur la base de ce travail, a été élaboré un programme de développement de la production artisanale et de la distribution de produits artisanaux traditionnels.

La récente fondation d’un Syndicat des créateurs d’art populaire est une importante mesure de promotion de la fonction sociale du patrimoine culturel immatériel. Cette initiative lancée par des membres de la SETP a pour objectif la promotion de la coordination entre spécialistes, particuliers intéressés par le PCI et détenteurs actifs de traditions au sein d’un contexte institutionnel unique. Son principal objectif est de soutenir les droits des détenteurs et des praticiens du patrimoine culturel immatériel, d’assurer des conditions de vie décentes et de leur procurer une assurance médicale. Bien qu’il en soit encore à ses balbutiements, 500 membres ont déjà rejoint le syndicat et réglé leur cotisation ce qui est un gage de succès et d’importance. Quatre comités, chacun composé d’un universitaire et de trois détenteurs, représentant un des quatre domaines du patrimoine culturel immatériel (traditions orales, artisanat, arts du spectacle et pratiques sociales et connaissances) ont commencé à rédiger son programme.

En ce qui concerne les mesures prises pour intégrer le patrimoine culturel immatériel dans les programmes de planification et de développement, la SETP effectue un suivi de la production artisanale considérée comme l’un des aspects du patrimoine culturel immatériel égyptien. En outre, les industries culturelles locales et les organes d’état reconnaissent le potentiel économique que représentent les éléments du patrimoine culturel immatériel qui commencent à être intégrés dans les programmes de développement. Par exemple, Le Centre de modernisation industrielle a utilisé les conclusions de l’enquête sur l’artisanat traditionnel susmentionnée et a organisé un atelier qui a réuni des créateurs italiens et des artisans égyptiens pour envisager l’intégration d’éléments traditionnels de la culture dans divers produits et l’expansion de la production et de la distribution de leurs produits.

S’agissant des programmes éducatifs et/ou de formation au sein des communautés et groupes, le Conseil national des femmes a mandaté la SETP et les Archives afin qu’elles l’aident à documenter l’art du tally (la broderie avec des fils de métal) et qu’elles forment des femmes de Haute-Égypte à sauvegarder cet art. Plus de trois cents femmes ont participé au premier programme de formation, qui a été suivi d’un programme supplémentaire. Cette initiative a permis de revitaliser un art qui était sur le point de s’éteindre.

La SETP est active dans la coopération bilatérale, sous-régionale, régionale et internationale. Elle a, par exemple, pris part, aux cotés d’autres états méditerranéens, au projet de la Fête du soleil pour lequel une célébration moulid a été présentée avec la participation de membres des communautés et de spécialistes locaux. À l’occasion de cette fête, un atelier a été organisé avec des représentants des différents états méditerranéens qui ont échangé, entre eux et avec les membres du public, des informations et leurs expériences des différentes fêtes.

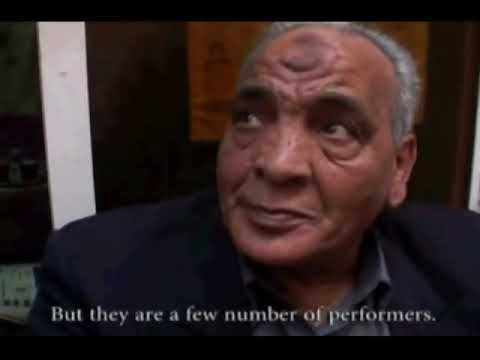

L’Égypte a un élément inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité : l’épopée Al-Sirah al-Hilaliyyah (incorporée en 2008 après avoir été proclamée chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité en 2003). Depuis l’inscription, le nombre de représentations de l’épopée et de conteurs locaux n’a pas beaucoup augmenté, mais, la reconnaissance de l’épopée s’est accrue parmi les jeunes, ce qui est capital. L’élément est toujours interprété dans les zones rurales, en prose, en vers et sous forme chantée, mais on l’entend rarement dans les centres urbains sauf à l’occasion de cérémonies d’état pour la venue d’importants visiteurs internationaux. Les représentations destinées aux touristes présentent désormais l’épopée ce qui lui permet de conquérir un public international.